変形性膝関節症 ~膝の痛み、治しませんか?~

変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)は現代の国民病とも言われています。

中高年になると、歩く時や正座をする時に、膝の違和感・痛みを感じる人が増えます。

この原因の多くが「変形性膝関節症」と言われています。

日本では40歳以上の2人に1人で、その数は1800万人に達すると言われています。

変形性膝関節症は膝関節の表面にある軟骨がすり減って、膝への衝撃を吸収しきれなくなったり、骨同士が直接ぶつかるようになったりして生じる病気です。

軟骨は加齢による膝の機能の衰えや使いすぎなどが原因ですり減ってしまうため、誰でも発症する可能性があります。

軟骨には神経や血管がなく自己修復能力が乏しいため、一度すり減るとほとんど元の状態には戻らないと言われています。

骨や筋肉は運動で鍛えることができますね。

ただ、軟骨は運動で鍛えたり、予防したりできないのです。

また、歳のせいと思って医療機関を受診せずに安静にしていると、その間に膝を支える筋肉が衰えたり、ひざ関節の動きが悪くなったりして、日常生活を送るのが難しいほどの痛みに進行してしまうことも多いのです。

そのため、早めの受診が大切です。

膝関節の軟骨を守るための「セルフケア3原則」があります。

膝関節の軟骨のすり減りを抑えるためにはまず早めの予防が大切です。

1.肥満を解消すること

2.運動療法をすること

3.日常的に体を動かすこと

この3つの原則を順番に確認していきましょう。

1.肥満の解消

体重は重いほど膝にかかる負担は大きく、体重が急激に増えると膝を痛みやすくなってきます。

膝への負担を減らすためには、まずは体重を減らすことが重要です。

ただし極端に食事の量を減らすと、必要な筋肉まで減ってしまいます。

タンパク質をしっかり摂りつつ、エネルギーを抑えたり野菜を多めに摂ったりして、食生活全体を見直していきましょう。

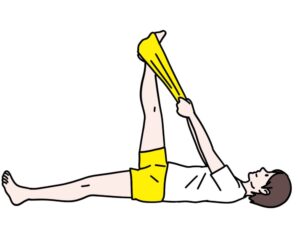

2.運動療法

「変形性関節症診療ガイドライン2023」で推奨されているのが運動療法です。

痛いからと安静にしていると、かえって膝を支える筋肉が弱くなったり膝の動きが悪くなったりして、痛みが悪化してしまいます。

適度な運動を続けると筋肉を筋肉が鍛えられるだけでなく、痛みの軽減につながっていきます。

すでに軟骨がすり減ってしまっているため、過度な運動は控えたほうが良いですが、「適度な」運動なら軟骨がすり減りにくくなります。

●太ももの前側にある大腿四頭筋 → 膝が安定し歩く時の衝撃が和らぐ。

●骨盤の脇になる中殿筋 → 骨盤が安定し歩行などの際の衝撃を弱める。

●太ももの後ろ側にあるハムストリングスという筋肉 → ここが硬くなっているなら、ストレッチして伸ばすことも大切です。膝の曲げ伸ばしがスムーズになってきます。

3.日常的に体を動かす

2の運動療法で膝の痛みが軽減してきたら、ウォーキングや水中ウォーキング・ヨガ・太極拳など運動をしてみましょう。

膝の痛みが改善するだけでなく、内臓疾患やうつ病の予防にも効果が期待できます。

O脚で膝の内側に痛みがある場合には、公的医療保険の使えるインソールを使うなど、体のバランスを調整し、無理をせず運動すると良いでしょう。

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨が変性・摩耗することで痛みやこわばりを引き起こす慢性疾患です。

上記の3原則とあわせて、患者の体質や症状に応じた漢方薬を使うとより効果が期待できます。

1.防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)

膝に水が溜まりやすく、関節が腫れるタイプに適しています。

利水作用とともに、黄耆が気を補い、体力を強化します。

肥満傾向で関節に負担がかかる場合にも有効です。

2.桂枝加苓朮附湯(けいしかりょうじゅつぶとう)

冷えを伴う関節痛に適し、寒冷で症状が悪化する場合に用います。

桂枝が血流を促進し、附子が体を温めて痛みを和らげます。

特に、寒い時期に痛みが強くなる患者に適しています。

3.牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

加齢による膝の痛みやしびれに適応し、腎虚(腎の機能低下)を補います。

腰痛、下半身のだるさや冷え、排尿異常を伴う場合に有効です。

4.独活寄生湯(どっかつきせいとう)

慢性化した関節痛に用いられ、補気血作用を持ち、筋骨を強化します。

疲労感があり、冷えを伴う高齢者に適しています。

腰痛にも良く効きます。

また、私の行っている山本漢方医学では炎症を抑えたい場合、関節の水が溜まったりした場合にも、麻黄・石膏の入った漢方薬を使うことが多いです。

炎症を抑え、関節内の水を利水する作用を利用して、変形性膝関節症を治していきます。

症状だけでなく体質、既往歴などトータルに考え、患者ごとに最適な処方を選んでいます。

お気軽にお問い合わせください

TEL:078-371-4193

営業時間

月〜水・金 9:00〜18:00

土 9:00〜15:00

(木・日・祝日除く)