腸活の鍵は「食物繊維」~日本人の食物繊維、理想量の6割以下~

最近、腸内細菌が色々な病気の原因に関係していることが分かってきました。

長寿者が多く 要介護率の低い京都府北部の町、京丹後市の方々の食生活は、

- 動物の肉をあまり食べない

- 海藻、 雑穀米、いも、 きのこ などの食物繊維を豊富にとっている

ことが分かりました。

京丹後市の方々の腸内細菌は、

- 加齢とともに減っていくビフィズス菌が多いまま

- 腸内で短鎖脂肪酸 を作り出す酪酸菌が多い

ことも分かりました。

酪酸は腸の細胞のエネルギーとなって腸を強化し 、免疫細胞も 活性化させ、 病気の始まりとなる炎症を抑えます 。

脂肪の蓄積を抑える肥満や 糖尿病の予防にも良い影響を与えます。

食物繊維は酪酸( 短鎖脂肪酸)を作る材料としても注目されています。

逆に、動物性脂肪 、塩、砂糖は、酪酸菌を含む腸内細菌に悪影響を及ぼすことが分かっています。

京丹後市の方々の長寿の秘訣は、食生活だけではありません。

- 自給自足で海や山に出かける

- 運動習慣が日常的にある

- 早寝早起きなど、規則的な生活を送っている

など、腸内細菌層の若さを保つ生活習慣を維持している方が多いことも分かっています。

腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスを保つには、食物繊維を撮ることが重要です

しかし、今の日本人は、食物繊維の摂取がとても不足しています。

日本人の健康維持のためには、1日24g 以上の食物繊維摂取が推奨されています。

戦後直後は、 1日平均 25g 以上の食物繊維を摂れていました。

今は14gまで落ち込んでいます。

食物繊維が少ないと、腸内細菌の餌が足りなくなり、増殖できず、健康長寿に 大切な 酪酸 ( 短鎖脂肪酸) などの代謝産物を作り出すこともできなくなってきます。

腸内細菌のバランスを崩さないようにすることが大切です

腸内細菌のバランスは次のような原因で崩れます

- ストレス、過労

- 加齢

- 運動不足

- 偏った食事 (食べ過ぎ 飲み過ぎ)

- 薬 (抗生物質など)

- 汚染物質

腸内細菌は加齢とともに悪玉菌が増えていきます。

加齢とともに ビフィズス菌、 乳酸菌などの善玉菌が減り、ウェルシュ菌、大腸菌などの悪玉菌が増える傾向にあると言われています

誰でも50歳~60歳を過ぎると善玉菌が減って悪玉菌が増えていくのです。

京丹後市の長寿者研究ではビフィズス菌が減っていない長寿者も多かったことから、腸内細菌のバランスは、加齢だけではなく、食事や生活習慣の影響もあると考えられます。

自分の腸内環境は、毎日の「うんち」でチェックできます。

理想的な便は、

- 黄色に近い黄土色

- バナナ状

- 無臭( またはやや酸味のある発酵臭)

バナナ 1~2本分の量のうんちが毎日出るのが理想です。これなら、 善玉菌が優勢に保たれています

強い腐敗臭は、悪玉菌優勢の可能性があります。

日本人は食物繊維は危機的な状況です。

特に「水溶性」食物繊維を意識することが大切です。

腸内細菌を整えるためには、善玉菌の餌となる食物繊維を摂ることが重要です

不溶性の食物繊維、水溶性の食物繊維、どちらも大事ですが 、特に水溶性を意識して摂ることが大切でしょう。

不溶性は便のカサを増やし、便通を促しますが、水溶性は下痢症になって腸内の有害物質を吸着して排出します。

さらに、善玉菌の餌になり、酪酸などの短鎖脂肪酸を産生し、 腸内細菌叢を整えるのです。

今摂っている食物繊維の1.7倍が理想量です。腸活、意識していきませんか?

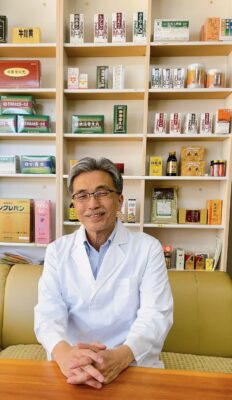

お気軽にお問い合わせください

TEL:078-371-4193

営業時間

月〜水・金 9:00〜18:00

土 9:00〜15:00

(木・日・祝日除く)